http://www.hollywoodjesus.com/movie/et/41.jpg

http://pserve.club.fr/Mars_Attacks7.jpg

付録 宇宙人と出会えるか

1. 宇宙人と出会えるか

この宇宙でわれわれは孤独な存在なのか、あるいは宇宙には知的な生命(いわゆる“宇宙人”)がたくさん存在していて、われわれ銀河系の辺境に住むものとは無関係に、すでにこの銀河系の中心にはSF小説のように“大銀河連合”が存在しているのだろうか。

もしどこかに宇宙人がいたとしても、その宇宙人と出会えなくては意味がない。宇宙人がすでに滅んでしまったあとでは宇宙人と交信することはできない。つまり、交信するためにはわれわれと“同時”に生存していなくてはならない。つまり、どこかで生命が発生しても、知的生命が登場するだけの時間がない(われわれは40億年近い生命の歴史を背負って登場した)、知的な生命に至っても何らかの原因でそれを長期間維持できなかった、あるいはそもそも知的生命が登場しなかったという場合は、当然交信ができないということになる。これは逆に、もし45億年の地球の歴史の中で、過去に何回か宇宙人が地球にアクセスしたことがあっても、それが人類が登場していなかったときには、あるいは人類(後継者を含めて)が絶滅したあとでは、やはり交信できなかった、できないということになる。

では、“知的な生命”とか“交信”ということ自体の意味はどうだろう。何回か映画化されたソラリス(スタニスワフ・レム原作)では、どうも知的な生命らしいが、通常な意味での交信が不能な生命体が出てくる。

ここではあまり深く考えず、漠然とした「地球型生命」というものを想定する。地球型生命は、炭素(C)を鎖として使う高分子を体の材料にして、液体としての水を生命を維持する化学反応の場としている生命である。高分子をつくる元素は、周期表で炭素(C)の一つ上のケイ素(Si)でもいい。ただし、ケイ素を使った高分子の反応は遅いので、それから生物ができたとしてもわれわれには(われわれが生存できる温度では)、石みたいにしか見えないだろう。つまり、交信できないだろう。

水の代わりにアンモニアやエタノール(エチルアルコール)でもいいかもしれない。だが、アンモニアはわれわれには毒性が強いし、エタノールでは脳を麻痺させる(土星の衛星タイタンにはこうした生物が存在するかもしれない)。こうしたものを利用する生物は、われわれには理解しがたい存在だろう。つまり、これまた交信できないだろう。

化学反応の代わりに核反応を利用する生物(恒星を食べる生物?)もいるかもしれない。これこそわれわれには理解しがたい生物である。当然交信できない。

地球型生命は、恒星のまわりを回る惑星の表面(近く)に存在し、恒星から送られてくるエネルギーを元にして生きているだろう。もしかすると、熱水のまわりの生態系のように、地熱を利用しているものをもいるかもしれない。ただ、水中に住んでいると電波を使えるようになるのは難しいだろう。

では「交信」とは何か。これもあまり深く考えず、ようするに意思疎通ができる、交信の手段として宇宙の大きさを考えると電波を扱える技術を持つ、さらにそれを記録できるということが必要であろう。われわれ人類が文字を使えるようになってわずか数千年、電波を使えるようになったのはこの100年程度でしかない。

ただ、われわれの太陽は宇宙の中ではごく平均的な恒星であり、われわれ生物もその体の材料として宇宙にたくさん存在しているふつうの元素を使ってる。「地球型」と限定しても、宇宙にそれこそ無数にある恒星の中には、地球型生命の存在に適した惑星を持っているものもたくさんあるに違いない。生命の発生・進化は物理・化学法則の必然の結果なら、その中には知的な生命が登場している惑星もあるかもしれない。惑星の表面に水が液体として存在でき、さらに数十億年という長い年月恒星が存続できる(寿命が長い=進化の時間が確保される)というものは限られているとしても。

そこでドレイクという天文学者は、1000億個の恒星からなるわれわれの銀河系の中で、同時に知性を持つ生物がいる惑星がいくつあるかを見積もる式を考えた。宇宙には銀河はたくさんあるが、銀河系と限定したのは、電波を使って交信できるのは、直径が10万光年という銀河系の範囲内が限界だろうということである。この式は宇宙人方程式とかドレイクの式(あるいはドレイク−セーガンの式)といわれている。この式は1960年、アメリカ東部のウェストバージニア州グリーンバンクというところにある国立天文台で行われた小さな会議で、天文学者のドレークが提出したという。

N=N*×fp×ne×fl×fi×fc×L

N

:われわれの銀河系の中に存在する知的生物がいる惑星の数(個数)

N*:銀河系の中の恒星の数を恒星の平均寿命で割ったもの(銀河の中で1年間に誕生する恒星の数(個/年))

fp :恒星が惑星を持つ確率

ne

:一つの惑星系で、生命が存在できる範囲に存在している惑星の数(個/個)

fl :生命が誕生する確率

fi :その生命が知性を持つ生物にまで進化する確率

fc :他の生物と交信できる技術(文明)を持つ確率

L:その技術(文明)を維持できる期間(年)

N* は恒星の平均的な寿命を太陽程度の100億年とすれば、1000億個/100億年=10個/年。つまり、毎年10個の新しい恒星が誕生して、逆に10個の恒星が死んで、われわれ銀河系の中の恒星の数は一定に保たれていることになる。

惑星はあっても暗いので、惑星を持つ恒星はまだあまり見つかっていないし、見つかっている惑星系は太陽系とはかなり様子が違うようだ(書評「異形の惑星」(井田茂、NHKブックス、2003年)参照)。しかし、連星はそれほど珍しくない。そこで恒星が惑星を持つ確率も連星と同じように20〜30%、その間をとって、fp =25%(1/4)とする。もう少し大きめに見積もってもいいかもしれないが、あまり結果は変わらない。

惑星が生物の存在に適する環境にあるかを見積もるのは難しい。恒星に近すぎると暑すぎる。恒星から遠すぎると寒すぎる。この適温範囲は、恒星の表面温度が高いスペクトル型がO型やB型の恒星では広いので、その範囲に惑星が存在する確率は大きい。表面温度の低いK型やM型では狭いので、その範囲に惑星が存在する確率は小さい。しかし、O型やB型の恒星は寿命が短く、生物が知性を持つまで進化する時間的な余裕がないだろう。結局F型、G型の恒星が適していることになる。また適温範囲に惑星があっても、その惑星があまり小さいと大気や水を保持できないし、大きすぎると木星型惑星のようなガスの惑星になってしまう。これまた地球的なサイズが適していることになる。つまり太陽のような恒星のまわりを回る惑星の中で、その恒星からの距離や大きさが地球のような惑星がいいということになる。もっともこれは当たり前で、地球型生命と限定した必然の結果でもある。

それはともかく、われわれの太陽系の8つの惑星のうち、生命に適した環境にあるのは地球だけである。これだけなら1(個/個)、甘く見て金星から火星までとすれば3(個/個)となる。ここは中間の2/8(個/個)の1/4とする。

これまでのN*×fp×ne=10×(1/4)×(1/4)=0.625(個)となる。たいして変わらないので、ここまでで1(個)とする。この値の見積もりについては、天文学者の間でもそれほど大きな差はない。

しかし、これ以降の数値については、まだ宇宙生命が見つかっていないので、推定には大きな幅ができる。

まず、生命が発生する確率flについては、条件さえ整えば生命は必然的に発生する(fl=1)という考えから、生命の発生は全くの偶然の結果にしか過ぎない(fl≒0)という考えまである。ne

次の、その生命が知的生物にまで進化するかどうかの確率(fi)についても、生命が発生すればこれまた必然的に知的生物まで進化するという考えから(fi=1)、「進化の袋小路」に入ってしまうこともあるので確率はもっと低い、あるいは知的生物にまで進化するのは奇跡だ(fi≒0)という考えまである。

他の知的生物と交信できる技術(電波を扱える技術)を持つようになる確率fcについても、1〜0までの幅がある。

さらに微妙なのは、もしそうした技術を持つに至っても、どれだけの期間その技術を維持できるかである。人類はまだその期間はわずかに100年。生物の進化の歴史を見ると、極度に繁栄した種ほど速く滅んでいる。人類ほど繁栄した種はない。その人類も今日、食糧、エネルギー、環境などの問題を抱えている(「かけがえのない地球」参照)。今日、人類は自分たち自身を完全に絶滅させることができるだけの核兵器も持っている。未知の病が人類を滅ぼすかもしれない。「人類はその「知性」でこれらの問題を解決できなくては、その寿命も意外と短いだろう。

こうしたことから、楽観論〜悲観論までの値の見積もりを表にしてみる。

| N*×fp×ne | fl | fi | fc | L(年) | N(個) | |

| (生命発生の確率) | (知的生命に進化する確率) | (技術文明を持つ確率) | (技術文明を維持できる期間) | (銀河系の中で同時に知的生命が存在する惑星の数) | ||

| 楽観論 | 1(個) | 1 | 1 | 1 | 100万 | 100万 |

| 中間 | 0.01 | 1 | 1 | 1万 | 100 | |

| 悲観論 | ほとんど0 | ほとんど0 | ほとんど0 | 100 | ほとんど0 |

中間的な見積もりでは、われわれの銀河系の中で人類と同時に知的な交流ができる生物が存在している惑星は100個となる。これは直径10万光年というわれわれ銀河系の大きさを考えると、そのお互い同士の距離は数万光年となり、電波を使った交信では想定した技術文明を維持できる期間(1万年)を超えてしまう。つまり、交信はできない、宇宙人とは会えないということになる。

楽観的な見積もりでは、銀河系には宇宙人が満ちあふれているような感じを受けるかもしれない。しかし、1000億個の恒星のうち、知的生命がいる惑星を持つものは2500万個、つまり2.5×107÷1011=2.5×10-4(4×103分の1=4000分の1)でしかない。探し出すのは大変だろう。銀河系を半径5万光年、高さ2万光年の円柱とすると、その体積は2π×5万光年^2×2万光年≒3×1014光年^3にもなる。知的生命が存在する数で割って、一つの恒星の範囲は1.2×107光年^3。これが球だとするとその半径は140光年。つまり隣まではその倍の約300光年(約300光年)、電波で送受信に要する時間はさらにその倍の約600年(いまから600年前の日本は戦国時代)、これでは通常の意味での交流はできない。楽観的な見積もりでもこうした数字になる。

悲観的な見積もりでは、そもそも銀河系にわれわれがいること自体が不思議ということになる。

つまり、われわれが宇宙人に出会える可能性は極めて低い。ましてや地球にさまざまなタイプの宇宙人が、さまざまの形をした円盤に乗って四六時中訪れているとは考えにくいということになる。

宇宙人方程式(ドレイクの式)の計算で気をつけなくてはならないのは、計算結果に大きく影響するのはL(技術文明を維持できる期間)である。これが1桁変われば、計算結果も1桁変わる。つまり、技術文明を維持できる期間が1桁増えれば、銀河系の中で交流できる惑星の数も1桁増えることになる。われわれ人類はこの文明をどれだけの期間維持できるであろうか。長ければチャンスは生まれる?

2. 宇宙人と出会ったら

宇宙人がいたとしても、友好的なのか、そうでないのかの問題もある。どういう態度で相対すればいいのだろう。高度な知性をもっていれば自然と平和を好むようになるという意見と、人類を考えてもそうとはいえないという意見がある(人類の知性はまだそれほど高度ではない証し?)。

木星探査機パイオニア10号・11号に積まれていた、宇宙人に拾われることを期待しているペナントでは、男の人が右手を挙げるポーズをとっている。これは地球上ではどんな人種にも共通な友好的な挨拶(やあやあ)である。だが、この挨拶が宇宙人に通じるだろうか。宇宙人によっては敵対の合図と受け取るかもしれない(もっともそれを見て人類に敵意を持った宇宙人が地球に攻め込むとしても数万年以上先のこと?)。このペナントは、友好的な宇宙人しかいないという前提で積み込まれたのだろう。だいたいそもそも、頭と胴体、2本の手と2本の足というわれわれの基本的なレイアウトが、宇宙に普遍的なものであるという保証はない、つまりあのボディランゲージが通じるかどうかすらわからない。

また同じ地球型生命だとしても、宇宙人があまり高度すぎると、われわれを対等な生命とは認識せず、われわれが他の動物を見るように、観察・実験の対象としてしか見ない可能性もある。

|

|

| 友好的な宇宙人(映画「ET」) http://www.hollywoodjesus.com/movie/et/41.jpg |

非友好的な宇宙人(映画「マーズアタック」) http://pserve.club.fr/Mars_Attacks7.jpg |

3. 宇宙を探査するには

知性を持つようになった宇宙人は、どのように宇宙人の捜索を行うのだろう。光や電波、一般的には電磁波でも、その速さ(秒速30万km)は宇宙の広大さに較べると遅すぎる。だが、これ以上の速さはを持つものはわれわれの宇宙には存在しない。そこで考えられるのは、自分で自分を複製できる探査ロボットをつくって宇宙にばらまくことである。このような自己増殖型のロボットをフォンノイマン型ロボットという。

小惑星を材料に自分で自分をつくるノイマン型ロボット。

原図:「太陽系を探る」(中村士、岩波書店、1984年)

もし適当に宇宙にばらまいたノイマン型探査ロボットが、偶然にでも増殖が可能な材料が手に入る惑星・小天体を見つければ、そこで自分の複製をつくり始める。そして複製した多数のロボットを再び宇宙にばらまく。こうするとロボットはねずみ算的に増えるので、広い宇宙でも探査・捜索が可能となる。このようなフォンノイマン型探査ロボットを使えば、わずか(!)数億年で銀河系内の探査は終わるという見積もりもある。

当然そうすれば、この地球にも探査を受けた痕跡があるだろう。だが、そうしたものはないようだ。つまり、高度な宇宙探査技術を持った生命はいない(いなかった)ということになる。

もちろんこれには反論がある。たとえば地球とそこに生息する生命は非常に興味深い観察の対象なので、高度な宇宙人によって太陽系は厳重に保護・管理される“自然保護地域”に指定され、一般の宇宙人の立ち入りは厳重に規制されているとかいうものである。あるいは、人類(地球上の生物)そのものが、宇宙人がばらまいたフォンノイマン型探査ロボットで、だから人類は巧妙にプログラムされているため、本能的に宇宙を目指すのだとかいう意見もある。

しかし残念ながらこれまで述べてきたように、冷静に考えると宇宙人と出会える可能性は低いというのが現実であろう。

宇宙人方程式の添え字:N=N*×fp×ne×fl×fi×fc×Lという式の添え字は、N*の“*”は星(star)、fpの“p”は惑星(Planet)、neの“e”は環境“environment”、flの“l”は生命(life)、fiの“i”は知性(intelligence)、fcの“c”は交信(communication)、最後の“L”は期間(長さ、Length)である。

知的生命を探す:上にも書いたように、スペクトル型がF型、G型の恒星のまわりには、水が液体で存在できる適温範囲も適度に広いし(そこに惑星が存在できる可能性も適度に高いし)、進化のための時間的余裕(恒星の寿命)もあるので、地球型生命を探すならG型の恒星、つまり太陽のような恒星ということになる。もっとも、G型のまわりを回る、液体としての水がその表面にある惑星の環境に適応して進化したきたのが地球型生命なので、地球のような環境が地球型生命に都合がいいのは当たり前でもある。

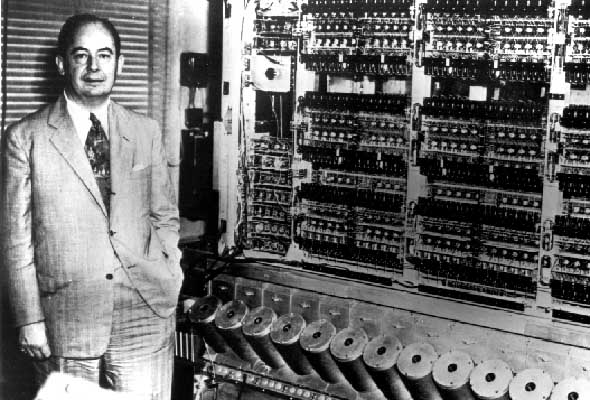

ノイマン:ジョン・フォン・ノイマン(Jhon Louis von Neumann、1903年〜1957年)。ハンガリー生まれ、1933年29歳でアメリカのプリンストン大学の数学教授となる。さまざまな数学上の業績を上げ、またさまざまな伝説を産んでいる。電話帳の1ページをサァーっと眺めただけで、そのページの電話番号の総和を出したとか、1晩中トランプでみんなと遊んでいたはずなのに朝には論文が仕上がっていたとか。現在のコンピュータの原型ともいえる、プログラム内蔵型のコンピュータもノイマンが考えた。「これで世界で2番目に速く計算できる奴ができた。」とは彼の弁。もちろん1番は彼自身。

コンピュータの前に立つノイマン

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Von_Neumann.html