第1章 大気の構造

1.大気の組成

惑星・天体がそのまわりに保持している気体を大気という。とくに地球の大気は、高さ80km程度まではほぼ同じ組成をしている。その組成をもった気体を空気という。空気は下の表のように、さまざまな種類の気体が混じった気体である。15℃、1気圧(1013hPa)のときの密度は1.2250kg・m-3である。

| 気体 | 記号 | 割合(体積%) | 気体 | 記号 | 割合(体積%) |

| 窒素 | N2 | 78.08 | 二酸化炭素 | CO2 | 0.035 |

| 酸素 | O2 | 20.95 | その他(※) | 0.01 | |

| アルゴン | Ar | 0.93 |

※ その他としては、ネオン(Ne)、 ヘリウム(He)、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)、メタン(CH4)など。

実際の空気は上の表に加え、水蒸気を0.1%〜0.2%、多いときには2%程度含んでいる。ふつうは水上をのぞいた乾燥大気で考える。窒素、酸素、アルゴンの3種類だけで99.9%になる。

大気の上空ではこの組成は少し変わる。一般的には高いところでは軽い元素の割合が多くなる。また、オゾン(O3)、原子酸素(O)、原子窒素(N)などは、濃度が高くなっている高さがある。また二酸化炭素(CO2)の濃度は年々高くなっている。この件についてはこちらを参照。

大気の密度は高さとともに小さくなって宇宙空間につながっているので、ここが大気の上限という明瞭な境界面はない。

2.大気の構造

地球の大気の温度は高さと共に変化している。そこで、高さとともにどのように気温が変化しているかで、4つの層に分けられる。

|

|

| 理科年表CD−ROM2004(丸善) | |

a.対流圏

大気の一番下層部で、高さとともに気温が下がっている層。その上が成層圏。対流圏と成層圏の境界を(対流)圏界面、あるいは対流止面という。圏界面の高さは地表の温度が高いほど高く、地表の温度が低いと低い。だから圏界面の高さは赤道部で17km程度、両極で10km程度、中緯度では季節により変動するが10数km程度である。

対流圏の高さによる気温の下がり方を気温減率といい、その割合は平均するとおよそ0.6℃/100mである。つまり、地表の気温が20℃だと、その上空1000mでの気温は14℃、2000m上空では8℃程度になっていることが多い。気温の下がり方についてはこちらも参照。また、上空ほど気温が低い原因と、気温が低いのにその空気が下降してこない理由はこちらを参照。

何らかの原因で地表付近にまわりよりも暖められた空気の塊ができると、その空気塊の密度はまわりよりも小さくなるので上昇を始める。上昇した空気塊は断熱膨張することによって気温が下がり、また上空で熱を放射して冷えたり、また含んでいた水蒸気が凝結することによって気温が下がり、冷えた空気塊は下降する。こうして対流圏の空気ではその名の通り対流が生ずる。また、対流に伴って風が吹いたり、雲ができたり、雨が降ったりという気象現象が起こる。つまり、つまり対流圏とは日常でおなじみの気象の変化が生じているところである。

地表付近から上昇した空気は圏界面以上には昇ることができない。積乱雲が発達する所を見ていると、あっという間に背が高く成長する積乱雲もある高さで頭打ちとなり、最上部では雲が横に流れ出していわゆるかなとこ雲となる。かなとこ雲の上の平らなところが圏界面ということになる。これについてはこちらも参照。

対流圏には地球の大気の全質量の約75%、また水蒸気のほとんどが含まれている。

b.成層圏

対流圏の上の成層圏の最下部はほぼ気温が一定であるが、高さ20kmから高さ50km程度では高さとともに気温が上がっている。これはこの付近に存在するオゾンが太陽からの紫外線を吸収しているためである。このオゾンが生物にとっては有害で危険な紫外線、とくにDNAを破壊する波長250nm〜270nmの紫外線を効率的に吸収するという重要な役割を果たしている。ただし、オゾンが多いといっても、地表付近の密度で換算するとその厚さはわずか3mm程度でしかない。

海など地表で発生した水蒸気は圏界面以上には昇ってこない。また対流圏と違って上空ほど気温が高いので対流も生じにくく、これに伴う気象の変化がない。詰まり安定しているので、長距離を飛行する大型ジェット機はこの成層圏(の最下部)を飛行している。

中緯度の圏界面付近では強い西風が吹いていて、これをジェット気流という。ジェット気流についてはこちらも参照。

成層圏には大気の全質量の約17%が含まれている。だから、対流圏と成層圏で92%の大気が含まれることになる。

c.中間圏

成層圏の上、高さ50km(気温は約0℃)からは再び高さとともに気温が下がり、高さ80kmでは気温は約−80℃〜−90℃になっている。この間を中間圏という。

中間圏の大気の密度は地表付近の大気の1万分の1程度でしかない。しかし、この密度でも地球に飛び込んでくるいん石にとっては大きな密度で、大気との摩擦熱で発光する。また高緯度では、宇宙から飛び込んでくる細かい粒子(宇宙塵)のまわりに氷が付着して、横から太陽光を受けると光って見える夜光雲が見られることもある。

中間圏までの大気組成はほぼ同じで、この組成を持つ大気(気体)を空気という。だから、空気の上限は高さ80kmということになる。

d.熱圏

高さ80km以上からはまた高さとともに気温が上昇し、高さ400km以上では1000℃にもなっている。中間圏よりも上を熱圏という。

熱圏では大気の密度は大変に小さく、高さ450kmで地表の1兆分の1、高さ800kmでは100兆分の1でしかない。このように密度が小さいので、気温が高いといってもエネルギーは小さいので、熱をしては感じられないだろう。だから、高さ300km程度を飛んでいるスペースシャトルそのものや、あるいはスペースシャトルから外に出て船外活動をしても平気なわけである。つまり、気温は大気を構成している原子・分子の速さで決まり、熱圏では猛烈な速さで原子・分子が動き回っているが、その数が少ないのでエネルギー的には小さいわけである。

熱圏になると、大気の組成は空気の組成とは異なってきて、分子よりも原子(窒素原子や酸素原子)の形で存在する。この原子が太陽の紫外線やX線を吸収して高温になっている。また、紫外線を吸収することによって、原子は電離して(イオン化して)、電子とプラスのイオンになっている。この電子やプラスのイオンの密度が高い部分を電離圏(電離層)という。

オーロラは熱圏の最下部(高度90km〜130km)で、大気の原子に太陽から飛び出した荷電粒子(水素原子核(陽子)や電子)が衝突して発光する現象である。

大気の上限:どこが大気の上限かは難しく、考え方次第ともいえる。ここでは、大気の運動の速さ(10km・s-1)が、地球からの脱出速度(11.2km・s-1)に近くなる高さ1000km程度を大気の上限としておく。少なくとも、スペースシャトルが飛んでいる高さでは、真の宇宙空間とはいえないであろう。

成層圏のオゾン:オゾンは下のようにして発生する。

O2+紫外線 → O+O

O+O+M → O2+M (Mは触媒)

O2+O+M → O3+M

O+O3 → 2O2

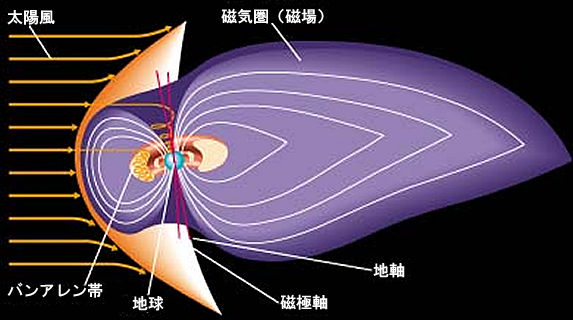

オーロラ:太陽から飛び出した荷電粒子(プラズマ)の流れ(太陽風)は、大部分が地球の磁場がつくるシールド(または下の図)によって地球をそれている(荷電粒子は磁力線を横切りにくい)。しかし一部は地球の背後に延びる磁気圏の中央部(プラズマシートと呼ばれる部分)にたまり、そこから地球磁場の磁力線に沿って、地球の磁極をめがけてらせんを描きながら飛び込んでくる。この荷電粒子が大気の原子と衝突して発光するのがオーロラである。酸素原子は赤や緑の色を出し、窒素原子は青い色を出す。オーロラは地磁気の極のまわりのドーナツ状の地域でよく見られるので、これをオーロラ帯という。オーロラが輝いているときに、地球も外から眺めることができるとしたら、木星や土星と同じように、極を取り巻くドーナツ状のオーロラが見えるはずである。地上で見ると、そのごく一部分しか見えないので、カーテン状に見えたりする。

磁場のシールドくぐり抜けた太陽からの荷電粒子の一部は地球の赤道上空にたまっていて、それをバンアレン帯という。

オーロラは太陽の活動が活発なときほどよく見られる。太陽の活動の周期は11年である。だから、オーロラは11年ごとによく見られることになる。太陽の活動が活発だとオーロラ帯が広がり、日本でも見られることがある。記録では江戸時代に長崎でも見えたという。日本のような場所で見られるオーロラを低緯度オーロラという。低緯度オーロラは北の空がぼーっと淡く赤くなる程度なので、夜が暗くなるところでないと見えない。なお、低緯度オーロラについては国立天文台天文ニュース680号(2003年10月30日、2006年2月19日リンク確認できず)を参照。

|

|

| ノルウェーのトロムソで撮影されたオーロラ:名古屋大学太陽地球環境研究所電磁気圏環境部門 http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/%7eeiscat/ |

|

バンアレン帯:地球の赤道上空に、荷電粒子が地球の磁場にとらえられてたまっている場所があり、発見者の名を取ってそれをバンアレン帯という。荷電粒子(おもに電子と陽子、一部ヘリウムの原子核)は放射線の実体でもあるので、ここは高放射能帯である。バンアレン帯は二重になっていて、内側のバンアレン帯には陽子が、外側のバンアレン帯には電子が多い。1958年アメリカが最初に打ち上げた人工衛星エクスプローラー1号のデータを解析したバン・アレン博士が発見した。この荷電粒子の起源は太陽ばかりではなく、遠くの宇宙からのものも含まれると考えられている。

スペースシャトルなどはこの下を飛んでいるが、月に行くときはここを横切らなくてはならない。本当は北極や南極の上空から宇宙に出て行けばいいのだろうが、ロケットを打ち上げるときはできるだけ地球の自転の勢いも利用したい、つまり低緯度で打ち上げた方がいい。すると、必然的にバンアレン帯を通過せざるを得なくなる。これまで、ここを通過した宇宙飛行士はアポロ計画の8号〜17号、1回に3名の宇宙飛行士が乗り込んでいるので延べ30人ということになる。即死するほどのものではないということは確認できた。

日本惑星協会

http://www.planetary.or.jp/earth.html

オーロラの解説:名古屋大学太陽地球環境研究所の塩川和夫氏のページ http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/member/shiokawa/aurora_kaisetu.htm