第7章 空気の上昇と雲の発生

気体は膨張すると、冷やさなくても自然に温度が下がる。逆に、気体を圧縮すると自然と温度が上がる。外界との熱の出入りがない状態を断熱状態という。だから、気体は断熱膨張すると温度が下がり、断熱圧縮すると温度が上がるということになる。

気体が断熱膨張するということは、、エネルギー(熱)が与えられない条件で、外からの圧力に抗して体積を増やすということである。これは外に対して仕事をすることを意味する。つまり、自分自身のエネルギー(熱)を使ってしまうので、温度が下がることになる。断熱圧縮は逆である。

これを分子の運動を主体に見ると下のようになる。気体はそれを分子が、その温度に見合った速さでバラバラに飛び回っている。いま、シリンダーのピストンを引っ張るとそのピストンにぶつかった分子は、ピストンが引かれている速さの分だけ跳ね返ったあと遅くなる(厳密にはこちらを参照)。こうしてこのシリンダー内の分子運動の平均の速さが遅くなる。つまりこれは、気体の温度が下がることを意味している。断熱圧縮は逆である。

2.乾燥断熱減率

空気塊は上昇すると、まわりの圧力が下がるので自然に膨張する。このときは外部との熱の出入りはほとんどないと考えてよい。つまり断熱膨張する。断熱膨張のために温度が下がる。この割合は100mの上昇に対して1.0℃である。このとき、空気塊の温度が下がってもまだ水蒸気が飽和に達していない(気温が露点にまで下がっていない)という前提がある。

水蒸気が飽和に達していない空気塊の上昇に伴う気温の高さによる下がり方を、乾燥断熱減率という。

乾燥断熱減率=1.0℃/100m

空気塊が下降するときは、断熱圧縮により乾燥断熱減率の割合で気温が上昇する。

3.雲の発生

ふつうの空気塊には水蒸気が含まれている。このため、上昇する空気塊の気温が下がっていくと、そのうちに露点に達する。つまり空気塊が含んでいた水蒸気が凝結(凝縮)して細かい水滴ができ始める。つまり雲が発生する。

水蒸気の凝結は物質の表面で起きやすい。水蒸気の凝結のきっかけとなる物質を凝結核という。凝結核となるのは、風で巻き上げられた細かい土埃(ほこり)、煤煙、海塩粒子(海の表面の泡がはじけたときに、溶け込んでいた塩分が析出して空気の中に入る)などがある。こうした凝結核は、比較的高度の低い場所にはたくさん存在しているので、冷えた空気が露点に達すると、ほぼ自動的に凝結が始まる。

※ ペットボトルを使った、断熱膨張→雲の発生の動画はこちら。

ただ、空気塊が上昇して膨張するということは、空気塊を構成している気体の分子同士の間隔が広がっていくということである。つまり、空気塊に含まれている水蒸気同士の間隔も広がっていくということになる。こうして、地表ではある露点で水蒸気の凝結が始まっても、その空気塊が上昇して膨張すると、はじめの露点では凝結は始まらない。凝結が始まるためにはもう少し温度を下げないとならない。つまり、空気塊の上昇に伴って露点も降下することになる。露天の降下の割合は、100mの上昇につき0.2℃である。

今、地表で気温がT(℃)、露点がt(℃)の空気塊が上昇し、高さh(m)で露点にまで下がってて雲ができ始めたとする。つまり、凝結高度(雲ができ始める高さ)をh(m)とする。

例えば、地表で気温25℃、露点が15どの空気の凝結高度(雲ができ始める高さ)は、125×(25−15)=1250(m)となる。

雲がある高さに浮かんでいるように見えるのは、雲の発生の原因となった空気塊の上昇、つまり上昇気流が存在していて、つねその高さで新たに水蒸気の凝結が起こっているためである。細かい水滴(雲粒)の一つ一つは上昇気流で吹き上げられたり、また水平方向の風によって流されたりしている。

雲は積乱雲、巻雲(絹雲)、乱層雲など、大きく10種類に分類される。なお、霧とは観測者のまわりの空気中に細かい水滴が浮いている状態である。山での霧を下から見れば雲となる。山や飛行機では、雲を上から見ることもある。

4.湿潤断熱減率

雲ができつつある空気塊(水蒸気が飽和に達した空気塊)が上昇するときは、水蒸気の凝結に伴って潜熱が放出されることを考えなくてはならない。この潜熱によって暖められるので、雲ができつつある空気塊の気温の下がり方は、乾燥断熱の割合よりも小さくなる。雲ができつつある空気塊(水蒸気が飽和に達した空気塊)が上昇するときの、高さによる気温の下がり方を湿潤断熱減率という。この割合は条件によって異なるが、平均すると100mの上昇につき0.5℃である。

湿潤断熱減率=0.5℃/100m

雲が存在している空気塊が下降するときは、水滴が蒸発するときに(気化)熱を奪うので、乾燥断熱減率の割合で温度は上がらずに、湿潤断熱減率の割合で温度が上がることになる。

結局、高さによる気温の下がり方の割合には3種類あることになる。気温減率は単なる対流圏の気温の下がり方、乾燥断熱減率や湿潤断熱減率はある空気塊に注目したときに、その空気塊が上昇する場合の気温の下がり方(下降する場合の気温の上がり方)である。

a.気温減率

積み重なって存在している(対流圏の)空気(もちろん下の空気と上の空気は別の空気)の高さによる気温の下がり方で、いろいろな場合があるが平均すると0.6℃/100mである。

b.乾燥断熱減率

乾燥している(水蒸気が飽和に達していない=雲ができていない)空気塊が上昇するときの、高さによる気温の下がり方で、1.0℃/100mである。

c.湿潤断熱減率

水蒸気が飽和に達した空気塊(雲ができつつある空気塊)が上昇するときの、高さによる気温の下がり方で、平均すると0.5℃/100mである。

6.空気塊の上昇

いま、何らかの原因(例えば局所的に暖められたりして)でまわりの空気よりも温度(気温)が高い空気塊ができたとする。暖められた空気塊は、まわりよりも密度が小さくなる。その密度の差がある限界を超えると(つまりまわりとの温度差が限界を超えると)、その空気塊は上昇を始める。上昇する空気塊は断熱膨張のために乾燥断熱減率(1.0℃/100m)の割合で気温が下がる。これはまわりの空気の気温の下がり方気温減率(0.6℃/100m)よりも大きいので、そのうちにまわりの空気と同じ温度まで温度が下がって、つまり密度がまわりと同じになって上昇が止まる。

しかし、ふつうの空気は水蒸気を含んでいる。空気が上昇して凝結高度に達すると雲の発生が始まる。雲が発生すると、水蒸気が凝結するときに出す潜熱のために気温の下がり方が湿潤断熱減率(0.5℃/100m)になる。これはまわりの空気の気温の下がり方気温減率(0.6℃/100m)よりも小さいので、雲ができつつあるときはつねにまわりよりも温度が高いことになる。つまり雲ができつつある空気は、自分で自分を暖めて上昇を続けるということになる。

しかし空気中の水蒸気には限りがある。水蒸気が凝結をしなくなったら、上昇する空気塊の温度の下がり方は乾燥断熱減率に戻る。こうして結局は、まわりの空気と同じ温度になり、空気塊の上昇が止まる。空気が含むことができる水蒸気に限界がある限り、上昇する空気もどこかでストップすることがわかる。

この地表から上昇した空気塊の上昇できる高さの限界が圏界面ということになる。これ以上の高さには、地表から上昇する空気は入り込めない。この圏界面は、上昇する積乱雲の上にできる“かなとこ雲”の上の面ということになる。

7.フェーン現象

暖かく湿った空気塊が山を乗り越えて、反対側に吹き降りるとき、さらに暖かく乾燥した空気塊になることがある。これをフェーン現象という。

例えば下図のように、風上側の麓Aで気温20℃、露点10℃の空気が、比高(麓からの高さ)2250mの山を乗り越えて反対側の麓Bに吹き降りる。この空気の湿度は20℃の空気の飽和水蒸気圧が23.38hPa、10℃の空気の飽和水蒸気圧が12.28hPaなので(12.28÷23.38)×100=52.5%である。

この空気塊が山の斜面に沿って上昇すると、気温は乾燥断熱減率(1.0℃/100m,)で下がり、また露点も0.2℃/100mで下がり、高さ1250mで雲を作り始める。20℃−1.0℃×(1250m/100m)=7.5℃。凝結高度は気温と露点が等しくなる高さなので、この温度は露点でもある。だから、凝結高度1250mでの気温と露点は7.5℃である。

それ以降は湿潤断熱減率(0.5℃/100m)で気温が下がる。高さ2250mの頂上では気温は7.5℃−0.5℃((2250-1250)m/100m)=2.5℃。雲ができている間は気温と露点は等しいから、この温度は露点でもある。

もしできた雲(凝結した水蒸気)がすべて雨となって降ったとすると、雲は山の反対側には降りてこない。吹き降りるときは気温は乾燥断熱減率の割合で上昇する。。風下側の麓Bでの気温は、2.5℃+1.0℃×(2250m/100m)=25℃。露点は0.2℃/100mの割合で上昇する2.5℃+0.2℃×(2250m/100m)=7℃。麓A側と比べて気温が5℃上昇し、露点が3℃下降している。つまり、より高温の乾燥した空気塊になっている。湿度を求めると、25℃の空気の飽和水蒸気圧は31.67hPa、7℃の空気の飽和水蒸気圧は10.01hPaなので、(10.01÷31.67)×100=31.6%と確かに乾燥していることがわかる。

このようにして、風下側の麓で乾燥した高温の乾燥した風が吹く現象が起こる。これまでの日本の最高気温の記録は、沖縄や九州で観測されたものではなく、1933年7月25日に山形市で得られた40.8℃というものである。山形市は盆地なので、フェーン現象が起きやすい。また、フェーン現象が起きているときは、乾燥した強い風が吹くことがあるので、火災に対する警戒も必要である。

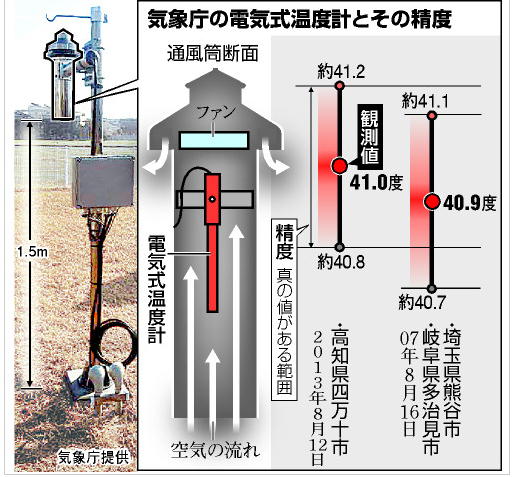

ただし、日本の最高気温の記録は2007年8月16日に埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で40.9℃が記録されたので、74年ぶりに最高気温が更新された。さらに2013年2013年8月12日に四国四万十市江川崎のアメダスが、41.0℃を記録した。これについては日本の最高気温(2)参照。

なお、冬の北西の季節風によるおろし風(秩父おろし、伊吹おろし、六甲おろしなど)、あるいは空っ風などもフェーン現象と同じしくみである。ただしこれらについてはフェーン現象とはいわない。フェーン現象は、風下側の麓でその風が吹く前と比べて気温が上昇するときをいう。おろし風や空っ風はその風が吹き出すと気温が下がるので(もともと冷たい北西からの冷たい季節風なので、風上側の麓と比べれば確かに気温は上がっているが、風下側の気温はその風が吹き出す前と比べると下がってしまう)、このような風に対してはボラという呼び名がある。

断熱変化の分子論的説明:いま、下図で右にVpという速さで動いているピストンにV1という速さで分子が衝突して、跳ね返ったあとV2という速さになったとする。その様子を詳しく見ると、動くピストン(壁)に対して平行な速度成分(Vy)は変化がない。変化したのは壁に対する垂直な成分Vxで、速さの大きさ(絶対値)がVx−Vpだけ減った、方向を考えると下の図赤い矢印(−Vx+Vp)というものになったのである。

雲のいろいろ:雲の種類(名前と発生する高さ、写真など)は理科年表オフィシャルサイトF&Q「雲の種類とその特徴を教えてください」のページを参照。上に伸びる雲に対しては“積”、横に広がる雲に対しては“層”が使われている。

対流圏の気温減率:なぜ対流圏の気温減率(0.6℃/100m)は、乾燥断熱減率(1.0℃/100m)よりも小さいのだろう。これは本当は難しい問題である。簡単に考えると次のようになる。

まず、太陽光(エネルギー)の大部分は対流圏の空気を素通りして地表を暖める。暖められた地表に接した空気は、その地表によって暖められる。暖められた空気は上昇する。これだけだと、対流圏の気温減率は、乾燥断熱減率と同じになってしまう。しかし、上に書いてきたように、ふつうの空気には水蒸気が含まれている。その水蒸気が空気中で凝結するときに潜熱を放出する。この潜熱によって上空の空気は暖められ、そのために気温減率は乾燥断熱減率よりも小さくなる。さらには、空気中の水蒸気や二酸化炭素が、地表から放出される熱(赤外線)を吸収することによっても暖められる。地表と大気の熱のやりとりはこちらを参照。

もう一つ考えなくてはならないのが、大気の南北方向の混合である。北半球では北ほど温度(気温)が低く、南ほど暖かい。このために北側の冷たい空気は下に潜り込みながら南下し、南側の暖かい空気は上昇しながら北上する。これについてはこちらも参照。このため、下図のようなことが起こる。北側の地点Aの地表で20℃の空気が2000m上空まで乾燥断熱減率の割合で温度が下がれば、200mの高さでは気温は0℃になっている。しかし、暖かい南側のB地点の地表で25℃の空気が斜めに(下のだいだい色の線)上昇すると、A地点の真上の2000mの高さでは5℃になってる。このとき、地表の20℃の空気と、上空の5℃の空気を比べれば、2000mで15℃温度が下がっていることになる。つまり100mでは0.75℃の温度の低下ということになる。

大きく見れば、大気は地表で暖められ、また上空で宇宙に熱を放射していて、両者がつり合っているということになる。大気の熱収支はこちらを参照。

このようなさまざまな原因により、対流圏の気温減率は乾燥断熱減率よりも小さくなり、地球全体を平均すると100mで0.6℃(1000mで6℃)という割合になる。

だが水では、上ほど温度(水温)が低く下ほど温度が高ければ不安定になり、自然に対流が始まってしまう。どうして、対流圏の大気は上空ほど気温が低くても、自然に対流が始まらないのだろう。この件については下の項目を参照。

大気の安定・不安定:水と大気で大きく異なることは、水はかき混ぜると上下の温度差がなくなることだが(下の上図:青色の実線)、空気の場合は上下にかき混ぜると断熱膨張・断熱圧縮が起こり自然と上下に温度差ができることである。そしてその高さによる温度の変化の割合が乾燥断熱減率である(下の下図:青の実線)。つまり、空気の場合はこの青の実線が水の場合の実線と同じ意味を持つ。

水の場合はこの青実線よりも右に傾けば(上ほど温度が高ければ)安定な状態であり(下の上図:赤の点線)、対流は起こらない。しかし、この青の実線よりも左に傾けば(上ほど温度が低ければ)不安定であり(下の上図:黒の二点鎖線)、対流が起こる。

空気の場合は、乾燥断熱減率の線(下の下図:青の実線)が水の場合の青の実線と同じ意味を持つ。つまり、この乾燥断熱減率よりも右側の温度の下がり方(1.0℃/100m)よりも、温度の下がり方が小さければ(下の下図:赤の点線)、上空ほど温度が高くても安定な状態なのである。対流圏の気温減率は平均すると0.6℃/100mなので、上空ほど温度は低いが安定な状態といえる。

もし高さによる気温の下がり方が乾燥断熱減率よりも大きければ(下の下図:黒の二点鎖線)、この状態では絶対不安定なので、自然と対流が始まる。

絶対安定・絶対不安定:空気には水蒸気が含まれており、その水蒸気が凝結を始めると上昇する空気の温度の下がり方は乾燥断熱減率(1.0℃/100m)よりも小さい湿潤断熱減率(0.5℃/100m)の割合になる。だから水蒸気で飽和した空気の場合は、下図のG(青の細かい点線)が、上の上図の水の場合の青の実線(上下で温度差がない)と同じ意味になる。つまり、空気は水の場合の青色の実線を二つ持っていることになる。

この湿潤断熱減率よりも、高さによる気温の下がり方が小さい(下図:赤の一点鎖線)空気の中で、強制的に空気塊を上昇させることを考える。高さによる気温の下がり方が小さい空気塊(すなわち水蒸気で飽和した空気=雲ができつつある空気)を持ち上げても、それは0.5℃/100の割合で温度が下がってしまい、すなわちまわりよりも温度が下がってしまい、上昇することができずに元に戻る。このような空気を絶対安定な空気という。よく晴れた日の朝は、地表から放射される赤外線が雲により吸収されない分、地表の温度が下がる。つまり、大気の高さによる気温の変化が小さくなり、下図のI(赤の一点鎖線)のような気温分布となる。このような状態を絶対安定という。こうした空気は対流が起きにくく(上下の空気の入れ替わりが起きにくく)空気がよどみやすい。冬のよく晴れた朝、都市ではスモッグが発生しやすい条件となる。

逆に、高さによる気温の変化が下図のD(乾燥断熱減率、1.0℃/100m)よりも大きくなることを考える。こうした空気は、対流が起きやすい(上下の空気の入れ替わりが起きやすい)。こうした空気の中で空気塊を持ち上げると、乾燥断熱の割合で温度が下がったとしても、その空気塊はつねにまわりよりも温度が高いので上昇を続ける。こうした空気を絶対不安定という。対流が起きやすいということは、すなわちその上昇気流によって雲が発生しやすくなるということである。天気予報で「上空に寒気が入り込み、大気が不安定になって…」というのはこの状態を指している。こうしたときは、激しい上昇気流によって積乱雲が発達し、そこからにわか雨、それに伴う突風が吹き、あるいは雹(ひょう)が降ることもある。

平均的な対流圏の気温減率は0.6℃/100mと、乾燥断熱減率(1.0℃/100m)よりは小さく、湿潤断熱減率(0.5℃/100m)よりは大きい。だから、こうした平均的な対流圏の中での空気塊は、水蒸気飽和していなければ乾燥断熱減率で温度が下がっていくので、その空気塊を強制的に持ち上げるとまわりよりも温度が低くなって上昇ができないので安定な状態である。しかし、水蒸気で飽和していれば、その空気塊を持ち上げると温度が下がるといっても0.6℃/100mよりも小さい湿潤断熱減率(0.5℃/100m)でしかないので、まわりの空気よりも温度が高くなって上昇を続ける。つまり、この場合は不安定な状態となる。

つまり、平均的な対流圏の気温減率(0.6℃)という空気(下図のH:赤の点線)は、乾燥断熱減率(下図のD::青の実線)よりも小さく、湿潤断熱減率(下図のG:青の点線)よりも大きい。だから、場合によっては(水蒸気が飽和していなければ)安定、場合によっては(水蒸気が飽和していると)不安定という、条件付きのもの(条件付き不安定)であるといえる。

日本の最高気温:2007年8月16日の熊谷市(海抜30.0m、気象官署)気象条件を気象庁のサイトで調べてみると、一番気温が高くなった14時ころは露点(露点湿度)が19.0℃、北の風5m/sである(風速5m/sなら100kmを5.5時間ほどで移動できる)。なお、熊谷市の風向は前日の21時ころからずっと北寄りの風になっている。たしかに熊谷市の北方にある山々から風が吹き降りてきたらしいとわかる。

そこで、熊谷市(埼玉県)から越後山脈などの脊梁(せきりょう)山脈を挟んで北側の新潟県のデータを見てみると、一番山よりの観測点湯沢(海抜340m、アメダス)では16日10時ころから弱い北よりの風になっている(大規模な風ではなく局地的な谷風の可能性もある)。すでに10時の時点で気温は30℃を超えている。ただし、湯沢の記録には露点が出ていない。そこで新潟(海抜1.9m、気象官署)のデータを見ると、露点は午前1時の24.3℃からだんだん下がり、12時には21.2℃になっている。また風向は南から南南西であるので、このあたりの空気が直接山を乗り越えて、群馬・埼玉県側に流れたわけではないだろう。でも新潟県でも山よりの湯沢や津南(標高452m、アメダス)、さらにはもっと新潟よりの長岡(標高23m、アメダス)でも北寄りの風が吹いているので、この暑い湿った風が脊梁山脈をを乗り越えた可能性が高い。越後山脈の2000程度の高さがある。海抜340mの湯沢で、気温30℃、露点が22℃あったとすると、標高差1000m空気が上昇すると雲が発生することになる。

湯沢より山側に観測点がないので、降水があったかはわからないが、降水がなかったとしても雲粒(水滴)が地表、樹木、草などに触れて空気中から取り除かれるだろう。熊谷市の露点が19℃であったことがそれを示唆している。

そこで、湯沢側で発生した雲が、山を乗り越える際に一部が降水などになって大気から取り除かれ、湯沢に対して(1000+h)m高いところで雲が消えた(雲粒がすべて水蒸気になった)とする。雲を含んだ空気が山を乗り越えて山を下る場合は断熱圧縮で気温が上がるが、雲粒があるうちは雲粒(水滴)を蒸発させる気化熱が奪われるので、その気温の上昇は湿潤断熱減率の0.5℃/100mであり、雲粒がある間は水蒸気で飽和しているわけだから、露点は気温と等しい。つまり、雲を含んだ空気が山を乗り越える場合、雲が完全に消えない間は、山の風上側と風下側の同じ高さでは気温(=露点)は等しいことになる。極端な話、雲がまったく降水等にならずに全部が山を乗り越えてしまえば、フェーン現象は起きない。

山の湯沢側で、湯沢に対して1000m高いところでの気温(=露点)は30℃−1.0℃×(1000/100)=20℃。そこからさらにhm高くなれば、気温(=露点)は20℃−1.0℃×(h/100)。この気温と露点は、山の反対側で雲が消える高さでの気温と露点になる。空気が吹き降りる山の反対側では、この高さから気温は乾燥断熱減率(1.0℃/100m)で上がり、露点は0.2℃/100mで上がる。熊谷側の標高340mの高さでの露点は20℃−1.0℃×(h/100)+0.2℃×((1000+h)/100)となる。

熊谷の標高を40m(本当は30.0m)とすると、湯沢と同じ高さ(標高340m)では、露点は100mの上昇につき0.2℃ずつ下がるので、18.4℃である。つまり、

20℃−1.0℃×(h/100)+0.2℃×((1000+h)/100)=18.4℃

→ h=1200(m)

山の湯沢側での、湯沢から(1000+1200)m上昇したときの気温は、雲ができたあとの1200mは湿潤断熱減率(0.5℃/100m)で気温が下がり、20℃−0.5×(1200/100)=14℃。山の反対側の熊谷側では、この高さから雲がなくなるので、気温は乾燥断熱減率(1.0℃/100m)で上昇する。熊谷側の標高340mでの気温(図のx℃)

x(℃)=14℃+1.0×((1200+1000)/100)

→ x(℃)=36℃

熊谷はさらに300m低いので、36℃+1.0℃×300/100=39℃

しかし、実際には熊谷は約41℃にもなっている。

さらに、このように単純に湯沢と熊谷の露点の差が、山を乗り越える際の降水によって水分が空気から取り除かれたとすると、標高340mの湯沢からさらに2200m高い山、つまり標高2540mの山を乗り越えなくてはならない。また、雲になった水分のすべてが降水等になって取り除かれたわけでもないだろうから、実際はもっと高いところを乗り越えてきたことになる。これは、湯沢−熊谷間の山の高さを超えてしまうことになる。

つまり、、単純なフェーン現象だけでは熊谷の気温が説明できないことがわかる。

じつはフェーン現象といっても、晴天フェーンというものもあると考えられている。これは山の風上側で降水を伴わないフェーン現象である。たとえば山によってブロックされた風上側の下層の空気に逆転層があり、その上空の暖かい空気が山を下ってくると、その間ずっと乾燥断熱減率の割合で気温が上がるので、風下側のふもとでの気温が高くなることがある。8月16日の熊谷市ではこのようなことが起きていたのかもしれない。

※ 逆転層:上空の空気が通常の気温減率より小さい割合で気温が下がっている場合、極端には湿潤断熱減率より小さい割合で気温が下がっている場合、ようするに上空の空気が暖かくて対流(上下の空気の入れ替わり)が起きにくい状態。

もちろん、2007年の夏(8月)は、小笠原気団がすっぽりと本州を多い続けていたため高温の日が続き(エルニーニョ現象とは逆のラニーニャ現象との関係も考えられている)、それによって熊谷市の地表がそもそもかなり暖められていたという条件もあったのだろう。ただし、熊谷市がしばしば高温になる原因の一つとしてよくあげられる、ヒートアイランド現象で暖められている東京の空気が流れ込むというものは、16日の前夜からずっと北風が続いていたことを考えると、40.9℃の高温になった原因ではないだろう。

一方多治見市の方の8月16日は、午前中から風速1m/s〜2m/sの南より風が続いている。多治見市(標高120m、アメダス)の南側にはそれほど高い山がないので、フェーン現象(晴天フェーン現象を含めて)はあまり期待できない。多治見市の方は単純に、浅い盆地状の地形もあって、強い日射で暖められた空気がよどみ、高い気温になったのだろう。もちろん、熊谷市と同じく、それまでずっと暑い日が続いていて、地表が暖まっていたに違いない。

日本の最高気温(2):日本で記録された高温は下のとおり。

41.0℃ 2013年8月13日 四万十市江川崎(アメダス)

40.9℃ 2007年8月16日 熊谷気象台、岐阜県多治見(アメダス)

40.8℃ 1933年7月25日 山形

40.7℃ 2013年8月10日 甲府気象台

ただ、0.1℃の温度差にどの程度意味があるのかというと、あまりないといわざるを得ない。それは現在アメダスに使われている温度計の精度が±0.2℃というものだからだ。もう一つ、観測密度が空間・時間とも上がっていることも、最高気温の記録が出やすくなった要因である。例えば有人の気象台・測候所は155カ所であるが、無人のアメダスは約1300カ所(温度計が設置されているところは840カ所)もある。さらに運用当初は10分間隔で気象観測を行っていたアメダスは、現在10秒間隔で観測を行っている。これは地震の震度を計測震度計(計測震度計は気象庁管理600カ所、自治体管理2800カ所、防災技研管理450カ所の合計約3900カ所)、それまではほとんどなかった震度7の揺れがしばしば観測されるようになったことと同じ意味を持つ。

朝日新聞

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201308130637.html