|

|

| JAXA(宇宙航空研究開発機構)スペースノート http://spaceinfo.jaxa.jp/note/shikumi/j/shi06_j.html (注)原子核の中の陽子・中性子の数は正確ではない。 |

高エネルギー加速器研究機構 http://www.kek.jp/kids/class/particle/quarks1.html |

| このページの目次 | ||

| 第2章 物質の起源 | ||

| 1. 素粒子 | ||

| a.分子、さらに原子 | ||

| b.クォークとレプトン | ||

| c.物質と反物質 | ||

| 2. 元素の起源 | ||

| a.元素の誕生 | ||

| b.さまざまな元素の生成 | ||

| c.鉄より重い元素の生成 | ||

| 用語と補足説明 | ||

| 参考になるサイト | ||

1. 素粒子

a.分子、さらに原子

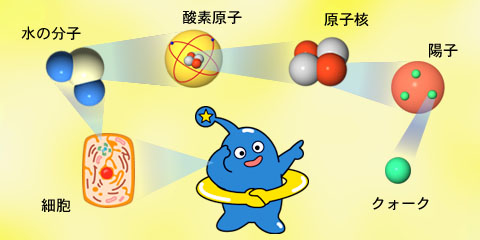

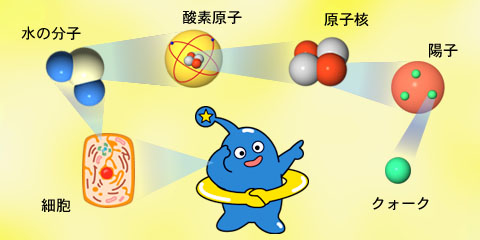

“もの”をどんどん細かくわけていったとき、その“もの”の性質を示す最小の粒が分子である。だが、“もの”によってはさらに細かくわけることもできる。それが原子である。たとえば水の1分子は、2つの水素原子と、1つの酸素原子にわけることができる。だがこのようにわけてしまったら、これはもう水ではない。

原子は構造をもち、中心の原子核と、そのまわりに存在している(回っている)電子にわけられる。原子核は、水素をのぞけば、陽子と中性子からなっている。ふつうの水素原子の原子核だけは、陽子1つからなっている。

陽子は+(プラス)の電荷を持ち、電子は−(マイナス)の電荷を持っている。ふつうの状態の原子では、陽子の数と電子の数は同じなので、全体としては電荷を持たず、電気的に中性である。中性子はその名の通り、電荷を持たない。

陽子の質量は(1.67262158±0.00000013)×10-27kgである。中性子の質量は(1.67492716±0.00000013)×10-27kgであり、、陽子よりごくわずかに大きいが、ほとんど同じと考えてよい。一方電子の質量は、9.10938188±0.00000072)×10-31kgで、これは陽子の質量の約1836分の1でしかない。だから、原子の質量はほぼ陽子の質量+中性子の質量で決まると考えてよい。

水素原子1つの質量は、陽子が一つと考えて約1.7×10-27kgということになる。これは、水素原子を1兆(1012)の1兆倍集めて、やっと1.7gになるというものである。

水の分子の大きさは約10-9m(10億分の1m)。水を作る原子の一つ、水素原子は最も簡単な原子で、ふつうの水素原子は、原子核は陽子が一つ、だから電子も一つである。もう一つの原子、酸素原子はもう少し複雑で、ふつうの酸素原子は、原子核には陽子8個、中性子も8個、もちろん電子は陽子と同じ数の8個であある。原子の大きさは水の分子の1000分の1の10-10m(100億分の1m)程度である。

原子の中は空疎で、酸素の原子核の大きさは、酸素原子の大きさの1万分の1の10-14m(100兆分の1m)。陽子や中性子はさらにその10分の1の10-15m(1000兆分の1m)しかない。

原子核の大きさを1cm(1円玉の半分の大きさ)とすると、陽子や中性子はその中につまった1mmほどの大きさになる。一方原子全体の大きさは100mほどになる。ピッチャープレート付近に1cmくらい大きさのものを置いたとき、原子の大きさは野球場全体ほどにもなる。いかに原子が空疎かがわかる。

原子核を1cmの大きさとすると、1cm大きさのもの(1円玉の半分の大きさのもの)は1012m(1兆m)にもなる。太陽と地球の距離が約1.5×1011m(1.5億km)だからこれをはるかに超え、木星の軌道(太陽−木星は7.8×1011m(7.8億km))も越えてしまう。いかに原子が小さいものかがわかる。

では、陽子、中性子、電子が物質の最小単位なのだろうか。現在では、陽子や中性子は物質を作る最小単位である素粒子ではなく、もっと小さな粒子からなっていることがわかっている。この粒子をクォークという。大きさは陽子などのさらに1000分の1の10-18m程度と考えられている。現在では6種類のクォークの存在が考えられ、これらがいくつかくっついて陽子や中性子を作っていると思われている。クォークの存在はほぼ確実であるが、単独での分離はまだできていない。

一方電子は、ミューオン、タウや、それらと対をなす電子ニュートリノ、ミューオンニュートリノ、タウニュートリノなどとともに、レプトンというグループを形成する。ニュートリノは電荷を持たず、質量もごくごく小さい素粒子である。

|

|

| JAXA(宇宙航空研究開発機構)スペースノート http://spaceinfo.jaxa.jp/note/shikumi/j/shi06_j.html (注)原子核の中の陽子・中性子の数は正確ではない。 |

高エネルギー加速器研究機構 http://www.kek.jp/kids/class/particle/quarks1.html |

これらのクォーク(合計6種類)やレプトン(合計6種類)が、物質を作っている基本的な単位=素粒子だと考えられている。

また、力も素粒子の交換を通じて伝わると考えられている。重力=重力子の交換(まだ観測されていない)、電磁気力=光子の交換(原子核と電子、あるいは原子同士を結びつける力、身近には静電気や磁石の力)、弱い力=W粒子とZ粒子(原子核の崩壊(β崩壊)や中性子の崩壊のときの力)、強い力=グルーオン(クォーク3つからなる陽子や中性子の中でクォーク同士を結びつける役割、また原子核の中で陽子や中性子をくっつけている力、8種類ある)という素粒子がある。さらに物質の「質量」に関係していると考えられているヒッグス粒子がある。ヒッグス粒子はヨーロッパのCERN(欧州原子核研究機関)の巨大加速器(LHC)を用いた実験により、2012年7月に確認され、提唱者ピーター・ヒッグス(1929年〜)は2013年ノーベル物理学賞を受賞した。

高エネルギー研(KEKキッズサイエンティスト)

http://kids.kek.jp/class/particle/class01-10.html

c. 物質と反物質

電荷をもつすべての素粒子には、電荷のみが正反対の符号をもち、その他はまったく同じ性質を持っている素粒子があることがわかってきた。例えば、電子はマイナスの電荷を持つが、反対にプラスの電荷を持つ陽電子というものがある。また、陽子はアップクオーク2個とダウンクオーク1個からできているが、それぞれのクオークにも反クオークがあり、これらの反クオークからできているマイナスの電荷をもった反陽子も存在する。中性子は電荷を持たないが、それはアップクオーク1個と、ダウンクオーク2個からできているからで、反クオークからできている反中性子も存在する。こうした、陽電子、反陽子、反中性子からなる物質を反物質という。

物質と反物質が衝突すると、物質は消滅し、すべての質量がエネルギー(光)になる。そのエネルギーの大きさは、有名なアインシュタインの公式E=mc2(E:エネルギー、m:質量、c=光速)という式で計算できる。ごくわずかの物質と反物質が衝突しても、莫大なエネルギーが生まれることになる。逆に、莫大なエネルギーを1点に集中させることができると、粒子と反粒子が誕生することになる。

電子と陽電子が衝突してエネルギーとなり物質は消滅(対消滅)して光になる。

空間の1点にエネルギーが集中すると、粒子と反粒子が誕生する(対生成)。

図は高エネルギー加速器研究機構:http://www.kek.jp/kids/class/particle/matter.html

ビッグバン直後の高密度、高エネルギー状態の宇宙では粒子・反粒子は対生成、対消滅を繰り返していたらしい。当然、粒子と反粒子は同数あったことになる。ところが、宇宙が膨張して密度が小さくなると、対消滅したが最後、対生成がほとんどできなくなってくる。

では、なぜわれわれの物質世界が残っているのだろう。これについては、粒子と反粒子の反応法則にごくわずかの違いがあり(CPの破れ)、その差の分だけ粒子が残ったという考えが有力である。さらに、日本の小林、益川氏によって、クオークが6種類以上あれば、このCPの破れが自然に生ずるということが指摘されている。

2. 元素の起源

a. 元素の誕生

ビッグバンから少したつと素粒子ができはじめる。少したつといっても10-11秒(10ps(ピコ秒))という、ほとんど瞬間といってもいいくらいのことである。宇宙の温度はまだ1015K(1000兆K)もある。このころの存在していた素粒子は、レプトン、クォーク、グルーオン、光子などである。

これらのさらなる起源については、理化学研究所の「質量の起源を解明する手掛かり」参照。

さらにビッグバンから10-4秒(1万分の1秒)くらいたつと、宇宙の温度は1012K(1兆K)くらいになり、陽子(水素の原子核でもある)や中性子もできる。そして、ビッグバンから1分後、宇宙の温度は109K(10億K)まで下がり(!)、ヘリウム、リチウム、ベリリウムといった軽い原子の原子核も存在できるようになる。

ビッグバンから数十万年後、宇宙はさらに膨張を続け、そのために温度は数千Kまで下がる。すると、原子核が電子を捉えて電気的に中性な原子を作ることができるようになる。ようするに、ふつうの物質(のもと)ができる。量的には水素原子がもっとも多く、ついでヘリウムの原子である。

すると、それまで電子などの荷電粒子と反応していた光子は、物質とほとんど反応しなくなる。いわゆる宇宙の晴れ上がりである。現在の約3Kの温度に相当する宇宙背景マイクロ波放射は、宇宙が数千Kであったこの時代の名残りといわれている。

b. さまざまな元素の生成

水素原子やヘリウム原子は宇宙空間にまったく均一・一様に分布しているのではない。どこかにちょっと密度が高い場所、どこかには密度が低い場所といったゆらぎができる。密度の高い場所はその質量による引力(万有引力)によって、まわりの水素原子やヘリウム原子を集め、ますます密度が高くなる。こうして巨大なガスの塊ができる。原始銀河の誕生である。

原始銀河の中でも密度が高い場所とそうでない場所がある。密度の高い場所は、ますますまわりのガスを集める。このガスの塊は自分の引力によって、ますますまわりのガスを集め、中心部の温度・圧力は次第に上昇する。このため原子は原子核と電子がばらばらになったプラズマという状態になる。

中心部の温度が1000万Kに達すると、むき出しになった水素の原子核(+の電荷)が激しく衝突し、電気的に反発する前にくっついて(グルーオンの働き)、ヘリウムの原子核になる核融合反応が始まる。これが恒星の誕生である。恒星のエネルギー源は、この核融合反応のエネルギーである。核融合反応が始まると、核反応で生成され熱による膨張しようとする力と、恒星自身が作り出す縮もうとする重力が釣り合って安定な状態になる。

できたヘリウムは恒星の中心部にたまり芯をつくる。ガスをあまり集めることができなかった、太陽程度の比較的軽い恒星の中心部の核反応はここまである。

最初、ヘリウムは核反応しないので、自分自身の重力で収縮する。かなり重い恒星では、その中心部の温度・圧力はさらに上がり、こんどはヘリウムが炭素や酸素になる核融合反応が始まる。その炭素や酸素の芯の中心部の温度・圧力がさらに上がると、より重いネオンやマグネシウムが、さにケイ素がという具合に、だんだんと重い原子の原子核が次から次に段階が高まる核融合反応によって合成されていく。こうして、恒星はいわば玉ねぎ状になる。

こうした恒星の進化は別項参照。

重い恒星が進化すると、内部は玉ねぎ状になる。

c. 鉄より重い元素の生成

恒星内部の核融合反応で生成される元素は鉄までである。ここまでの核反応は発熱反応で、エネルギーを得られるのだが、それ以上は吸熱反応になってしまうのである。つまり、鉄より重い元素の原子核は、分裂するときにエネルギーを出す。鉄の原子核は(「鉄の原子は」ではない!)、この世の中でもっとも安定な原子核だともいえる。

だから、中心部に鉄の原子核ができてくると、鉄の芯ではそれ以上の核反応が起こらず、鉄の原子核はたまる一方になる。ある程度はまわりからの重さに耐えられるが、核反応が起きないので膨張しようとする力は得られない。それでまわりからの重さが限界に達すると、中心核自身が崩壊し、その反動で恒星は大爆発する。これがII型超新星である。このときのほぼ一瞬の爆発で、太陽がこれまでの50億年間(太陽のおおよその年齢)かかって放出したエネルギー以上のエネルギーを放出する。

鉄はI型超新星の方からの方が沢山生成されるという。超新星のタイプはこちらを参照。

この莫大なエネルギーで、ふつうの恒星内部の核融合反応では合成されない、鉄よりも重い元素が合成されるのである。そして、この超新星爆発で吹き飛ばされた元素(もちろん鉄よりも軽い元素も含めて)を材料に、再び新しい恒星や惑星がつくられることになる。

地球上には鉄よりも重い元素が存在する。じつは太陽を含めた、太陽系にも地球と同じように存在している。もちろん、われわれの体の中にも、鉄よりも重い元素は存在する。だから、太陽系の他の天体と同じように、われわれ自身(を作る元素)はいまは輝いていないとしても、かつてはどこかの恒星で燦然と輝いていたということになる。

恒星の誕生からその最後までに要する時間は、恒星によって異なる。超新星爆発を起こすような重い恒星の寿命は短く、せいぜい数億年、場合によっては数千万年、あるいはそれ以下のこともある。だから、宇宙の年齢を140億年として、少なくともすでに130億年くらい前から恒星が存在しているとすると、もう何回も何回も超新星の爆発は起き、そのたびに宇宙は鉄よりも重い元素で「汚染」されてきたことになる。

こうした恒星の進化はこちらを参照。

|

|

| 1987年、マゼラン星雲に出現した超新星。右の矢印の星が急に明るくなった。 http://www.oberlin.edu/physics/dstyer/Astronomy/Supernovae/index.html |

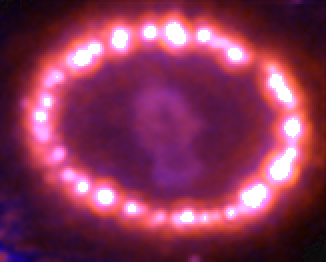

超新星爆発のあとガスがものすごい勢いで広がっている。 ハッブル宇宙望遠鏡 http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/star/supernova/2007/10/image/h/ |

元素と原子:古代、“もの”の究極な構成要素として元素の存在が考えられた。現在では、自然界に92種類の元素があることがわかっている。“もの”としての元素の性質(化学的性質)は、原子の中の陽子の数=電子の数で決まる。たとえば、水素という元素は、ふつう原子核として陽子が1つ、電子が1つの原子であるが(自然界ではこの水素が99.985%)、なかには原子核に余分に中性子を1つ含むもの(重水素、自然界では0.015%)もある。酸素の原子核は多くは陽子8個、中性子8個からなるが(こうした酸素が自然界では99.76%、16O)、中性子を9個(自然界では0.038%、17O)、あるいは中性子を10個(自然界では0.20%、18O)含むものも存在する(数値は「元素111の新知識」(講談社ブルーバックスB1192、1997年10月)など)。酸素の同位体についてはこちらも参照。

このように元素としては同じだが(陽子や電子の数は同じだが)、中性子の数が違うために原子の質量が異なるものが存在することになる。これらは質量が違うだけで、他の(化学的な)性質はまったく同じである。こうしたもの同士を同位体(アイソトープ)という。同位元素の中で、放射線を出すものを放射性同位体(ラジオアイソトープ)という。自然界には存在しないが(人工的に作り出す)、原子核に2つの中性子を持つ三重水素(トリチウム)とういものもあり、半減期12.4年という放射能(放射線を出す性質)を持っている。半減期や放射線については左のリンク先も参照。。

元素の性質:元素を質量の小さな順に並べていく(( )内の数字は小さい順の番号)。水素(1)、ヘリウム(2)、リチウ(3)、ベリリウム(4)、ホウ素(5)、炭素(6)、窒素(7)、酸素(8)、フッ素(9)、ネオン(10)、ナトリウム(11)、マグネシウム(12)、アルミニウム(13)、ケイ素(14)、リン(15)、イオウ(16)、塩素(17)、アルゴン(18)、カリウム(19)、カルシウム(20)、…、鉄(26)、…ニッケル(28)、…、銅(29)、亜鉛(30)、…、銀(47)、…、金(79)、水銀(80)、…、ウラン(92)、…、(プルトニウム(94)、ウランから先は人工の物質)、…となる。

※ 上に書いた「質量の小さな順」とは、原子核の中の陽子の数(あるいは化学的性質を決める電子の数)の少ない順という方がより正確である。実際にはアルゴン(電子の数18)とカリウム(電子の数19)にはさまざまな同位体があり、それらを平均した質量(原子量)はアルゴン39.948、カリウム39.0983となり順が逆転する。こうした逆転は、コバルト(電子の数27)、ニッケル(電子の数28)の原子量が58.93320と58.69という関係にも見られる。

このように並べていくと、ある順番ごとに似た性質を持つ元素が現れる。この規則性を周期律といい、それを表にまとめたのが周期表である。今日の形の周期表は1869年にメンデレーエフ(ロシア、1834年〜1907年)が考えたものである。周期表は例えば、高エネルギー加速研究機構の表を参照。

今日では、周期律は原子の構造、とくに一番外側の電子の数と性質(電子の配列の仕方)から説明できる。

原子番号と質量数:元素を小さい順に並べたときの番号は、原子核内の陽子の数=電子の数であり、これを原子番号という。一方、元素の質量は原子核内の陽子の数+中性子の数で決まる。この数を質量数という。例えば、陽子と電子が8ずつあるふつうの酸素原子の原子番号は8、質量数も8である。しかし、中性子を10個持つ酸素原子は、原子番号は同じ8であるが、質量数は18となる。この酸素はふつうの酸素の約18/16(=9/8)倍の質量を持つ。

ニュートリノ:ニュートリノは、他の物質とほとんど反応しないので、物質を素通りできる。だから、太陽の中心で発生したニュートリノは、ほぼ光速で太陽を素通りし、あるいは地球も貫通する。もちろん、地球上のわれわれをも貫通する。貫通されても、われわれの体を作る物質と反応しないのでまったく害はない。X線や放射線が危険なのは、中途半端に貫通して、われわれを作る物質と反応するからである。X線や放射線がある分子に吸収されると、その分子を破壊する。例えば、遺伝をつかさどるDNAを破壊したりするので危険なのである。X線で体の中の写真が撮れるのは、体の部位(器官)によってX線の吸収率が違い、またそのX線そのものが写真のフィルムで捉えられるからである。

だがそのニュートリノもまれに塩素、ガリウム、水素の原子核と反応する。水素の原子核と反応すると光(チェレンコフ光)を出す。わが国のニュートリノ観測装置スーパーカミオカンデは、このときの光を捉える装置である。ここの観測により、もしかすると質量がないのではないかといわれていたニュートリノにも、ほぼ確実に質量があるといえるようになった。

チェレンコフ光:荷電粒子が透明な物質中(媒体中)を、その媒体中での光の速さ(真空中の光の速さより遅い)より速い速さで伝わるときに出す青い光。

核融合反応:軽い原子の原子核が融合して、より重い原子の原子核になる反応。例えば4つの水素の原子核が融合するとヘリウムの原子核になる。4H→He。具体的には途中で重水素の原子核を経由してヘリウムになるP-P反応と(太陽の核反応がこれ)、炭素、窒素、酸素の原子核を触媒的に使うCNOサイクルがある。

4つの水素1.008kgを反応させても、1.001kgのヘリウムしかできない。失われた0.007kgはそっくりエネルギーに変わっている。このエネルギーは、アインシュタインの有名なエネルギーと質量の等価を示す式 E=mc2 (E:エネルギー(J)、m:質量(kg)、c:光速(3.0×108m・s-1))を使って計算できる。0.007×(3.0×108m・s-1)2=6.3×1014(J)。つまり核融合反応では、質量1kgあたりで約6.3×1014Jものエネルギーを出すことができる。石油や石炭を燃やして得られる化学反応エネルギーが最大で1kgあたり109Jといわれているので、これはその60万倍ものエネルギーである。つまり、水素1gが出せるエネルギーと、良質の石炭(炭素)+酸素600kg(60万g)が出すエネルギーが同じということになる。

J(ジュール):エネルギーの単位。1N(ニュートン)の力で、ものを力の向きに1m動かすときに必要なエネルギー。エネルギーの単位にはcal(カロリー)もある。1calは水1gの温度を1度上げるのに必要なエネルギー。1cal=4.2J。ただし国際的には、エネルギーの単位としてはJを使うことが推奨されている。

N(ニュートン):アイザック・ニュートン(イギリス、1642年〜1727年)は、力は質量と加速度の積に比例する、つまり力(f)と質量(m)、加速度(a)の間に f=ma という関係があることを見つけた。だから、力は質量と加速度の積で定義できる。質量1kgの物体に、1m・s-2の加速度を生じさせるような力を、ニュートンの名前を記念して、1N(ニュートン)と定義する。1Nは定義から、1m・kg・s-2という表し方もできる。

加速度:速度の時間的変化率。速度は移動した距離の時間的変化率。距離をm(メートル)、時間をs(秒)で表わすと、速度は距離を時間で割って得られる(速度=m・s-1)。加速度は、速度をさらに時間で割ればよい(加速度=m・s-2)。

地球の重力による加速度は約9.8m・s-2である。高いところからものをそっと離すと、1秒後にそのものは9.8m・s-1、2秒後には19.6m.・s-1、3秒後には29.4m・s-1という速さで落ちていることになる(空気の抵抗は無視して)。

地球上の1kgの水(1Lの水)には、1kg×9.8m・s-2=9.8Nの力がかかっている。これを1m持ち上げるとすると、9.8N×1m=9.8Jのエネルギーが必要なことになる。

単位:1960年の国際度量衡総会において、長さm(メートル)、質量kg(キログラム)、時間s(秒)を基本とするMKS単位系を拡張したSI単位系が採用された。日本もこれを基礎としている(計量法)。SI単位系については、独立行政法人産業技術総合研究所計量総合標準センターが発行しているパンフレット、「国際単位系(SI)は世界共通のルールです」(pdfファイル)を参照。

http://www.aist.go.jp/aist_j/topics/to2002/to20020909/to20020909.html

計量法:計量法、計量単位令などの法律・省令は、総務省行政管理局法令データ提供システムで、検索・閲覧できる。

高エネルギー加速器研究機構のキッズサイエンティストの中の「やさしい物理教室」

http://www.kek.jp/kids/